Tagungsbericht

Workshop „Nach dem Überleben“, 7.11.2024

| 15. März 2025

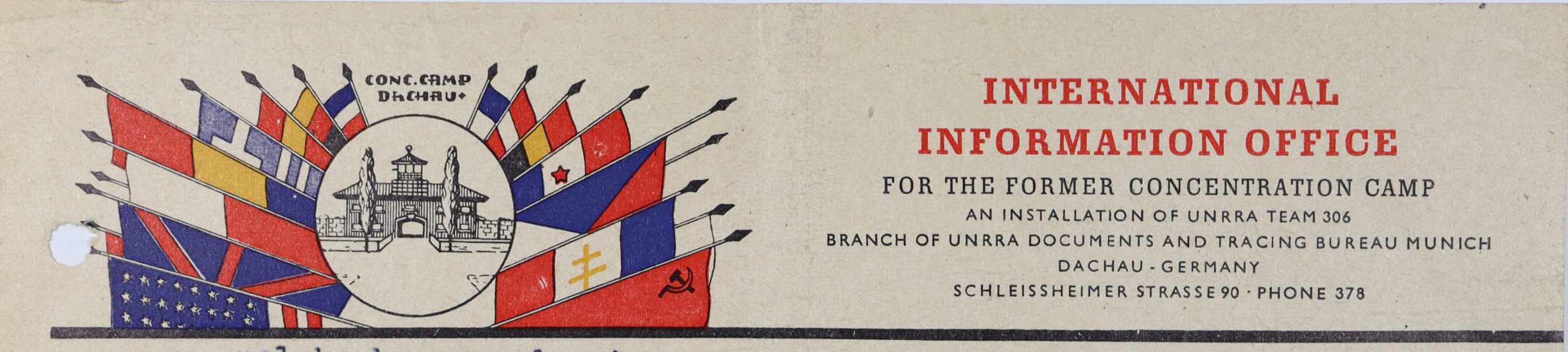

Briefkopf des International Information Office, Juni 1946, KZ-Gedenkstätte Dachau

von Esther Lindenlauf / Felix Schneider, Wissenschaftliche Abteilung, KZ-Gedenkstätte Dachau

Der Workshop „Nach dem Überleben“ beschäftigte sich mit verschiedenen Formen von Selbst- und Fremdorganisation von Überlebenden der Konzentrationslager nach ihrer Befreiung. Ausgangspunkt des Workshops war ein laufendes Rechercheprojekt der KZ-Gedenkstätte Dachau zum International Information Office (IIO), einer kurz nach der Befreiung von Überlebenden des KZ Dachau für Dachau-Überlebende geschaffenen Auskunfts- und Betreuungsstelle. In insgesamt neun Vorträgen wurden neuere Forschungen vorgestellt und anschließend diskutiert. Der Workshop gliederte sich in fünf thematische Panels, die jeweils einzelne Aspekte der unterschiedlichen Organisationsbemühungen in den Mittelpunkt rückten. Ziel des Workshops war es, neue thematische Zugänge und Perspektiven zu diskutieren sowie Parallelentwicklungen und Unterschiede in den jeweiligen Formen der Selbst- und Fremdorganisation herauszuarbeiten.

Die Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau Gabriele Hammermann (Dachau), ging in ihrer Begrüßung auf die Bedeutung der Anfänge organisatorischer Bemühungen ehemaliger Dachau-Häftlinge nach ihrer Befreiung am 29. April 1945 ein und skizzierte die verschiedenen Tätigkeitsbereiche dieser improvisierten Verwaltung, des sog. „Camp Office“, das ab Herbst 1945 zum IIO wurde. Sie thematisierte im Rahmen ihres Grußwortes insbesondere erste kommemorative und dokumentarische Initiativen der Häftlingsselbstorganisation, wie beispielsweise die Einrichtung einer ersten Ausstellung im ehemaligen Krematorium des KZ Dachau sowie verschiedener Gedenkveranstaltungen, die bis heute zentral in der Erinnerungskultur zum KZ Dachau verankert sind.

Christoph Thonfeld (Dachau), Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der KZ-Gedenkstätte Dachau, ging im Rahmen seiner Einführung insbesondere auf die Selbst- und Fremdwahrnehmung von KZ-Überlebenden und die damit verbundenen jeweiligen Organisationsversuche ein. In diesem Zusammenhang zeigte er Problematiken des von alliierter Seite geprägten Begriffs „Displaced Persons“ (DP) auf, der als „Sammelkategorie“ geschaffen wurde. Anschließend thematisierte er die (begrenzten) Handlungsspielräume des IIO und stellte in diesem Zusammenhang übergreifende Anknüpfungspunkte zu den vier Workshop-Panels „Überleben zwischen Selbst- und Fremdbestimmung“, „Suche und Dokumentation von/durch Überlebende/n“, „Erinnern und Gedenken“ sowie „Aufarbeitung und Ausstellung“ her.

Esther Lindenlauf (Dachau) gab in ihrer inhaltlichen Einführung zum laufenden Rechercheprojekt der KZ-Gedenkstätte Dachau einen Überblick zur Geschichte des International Information Office. Dabei arbeitet sie insbesondere das Spannungsfeld zwischen Selbst- und Fremdorganisation heraus, das die gesamte Zeit des IIO-Bestehens prägte und eine wesentliche Vorbedingung dafür war, dass das IIO 1947 von der United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), einer Hilfsorganisation der Vereinten Nationen, übernommen wurde.

Daniel Schuch (Jena) hielt seinen Vortrag zum Thema „Zwischen Tatortbegehung und ‚Pilgerfahrt‘: Gruppenreisen von NS-Überlebenden in der Nachkriegszeit“. Grundlage der Analyse bildet eine Studie, die im Rahmen des DFG-Projekts „KZ-Gedenkstätten als Bühnen der Systemkonkurrenz. Antifaschistische Verflechtungsgeschichten in Zeiten des Kalten Krieges“ entsteht und u.a. das Gedenken in Bergen-Belsen sowie an und in Buchenwald untersucht. Im Rahmen des Vortrags zeigte Schuch auf, inwieweit frühe Reisen zu ehemaligen Konzentrationslagern als „Pilgerfahrten“ verstanden wurden bzw. begrifflich so gefasst werden können. Die Bezeichnung der Reisen zu den Tatorten als „Pilgerfahrt“ wurde von den Überlebenden selbst, allerdings teilweise auch in kritischer Abgrenzung – v.a. von den religiösen Konnotationen des Begriffs – geprägt. Schuch arbeitete in seinem Vortrag heraus, dass die Reisen zu ehemaligen Konzentrationslagern meist eine sakrale Bedeutung hatten und verdeutlichte die ausgeprägte Vernetzung von Überlebendenverbänden sowohl im Osten als auch im Westen. Zudem hatte die Besichtigung der Tatorte im Osten eine dokumentarische Funktion. Insgesamt eröffnete Daniel Schuch neue Perspektiven auf die Bedeutung früher Besuche von Überlebenden in ehemaligen KZs.

Der Leiter Wissenschaft und Ausstellung der Gedenkstätte Hadamar Sebastian Schönemann (Hadamar), befasste sich in seinem Vortrag mit „Frühe[r] Suche und Dokumentation durch Überlebende (1945-1947): Das International Information Office Dachau im Vergleich“. Zu Beginn seines Vortrages rückte er die UNRRA sowie ihre Nachfolgeorganisationen in den Mittelpunkt, in der das IIO schlussendlich aufging. Schönemann schilderte die Kernaufgaben des IIO, dessen (personelle) Ursprünge bis in die Lagerschreibstube des KZ Dachau reichten. Neben der Fortführung und Erstellung von Häftlingsverzeichnissen war die Ausstellung von Haftbescheinigungen eine zentrale Aufgabe des IIO. Vergleichend betrachtete Schönemann anschließend das American Joint Distribution Committee (AJDC), ein Suchbüro für jüdische Überlebende, das in Berlin angesiedelt war. Abschließend zeigte Schönemann in seinem Beitrag, wie Selbstorganisationen von Überlebenden für Überlebende eigenständig Such- und Dokumentationsaufgaben ausführten, eng mit kommemorativen Initiativen verknüpften, und so Grundlagen für die Aufarbeitung der NS-Verbrechen legten.

Andre Scharf (Dachau) thematisierte in seinem Vortrag „‚Eine scharfe Waffe in den Händen gegen alle (…) die (…) behaupten unser Leiden (…) sei erdichtet‘“ – Die Karten der Schreibstubenkartei des KZ Dachau“ die Bedeutung und wechselvolle Nutzungsgeschichte dieser lagerzeitlichen Dokumente nach der Befreiung des KZ Dachau. Während die Kartei in der unmittelbaren Nachkriegszeit in Dachau verblieb und dem IIO als Grundlage zur Ausfertigung von Haftzertifikaten diente, gelangte sie nach Auflösung des IIO und der Übernahme durch die UNRRA schlussendlich in den Bestand des International Tracing Service (ITS) und blieb der Forschung und Öffentlichkeit lange verschlossen. In Abwesenheit der Lagerkartei erteilte die KZ-Gedenkstätte Dachau Auskünfte auf Grundlage von Karteikartenabschriften, die während der IIO-Zeit angefertigt worden waren. Mitte der 1990er Jahren erstellte die Gedenkstätte auf Grundlage der Schreibstubenkarten eine erste computerbasierte Datenbank. Abschließend betonte Andre Scharf nochmals den unschätzbaren Wert der Schreibstubenkartei als historische Quelle.

Anke Kalkbrenner (Berlin / Wuppertal) stellte in ihrem Vortrag „Die Rückkehr des Auschwitz Maskottchens – Das Kind Peter (Dany) Dattel und seine symbolische Bedeutung für die Jüdische Gemeinde Berlin“, die Geschichte eines Jungen dar, der zum einzigen Auschwitz-Kinderüberlebenden stilisiert wurde. Getrennt von seiner Mutter, mit der er zuvor im Vernichtungslager Auschwitz interniert gewesen war, erlebte Peter (Dany) Dattel (vermutlich) im KZ Mauthausen die Befreiung und wurde von tschechischen Überlebenden aufgenommen. Durch den Suchdienst des Internationalen Roten Kreuzes ausfindig gemacht, wurde Peter (Dany) Dattel 1947 seiner Mutter übergegeben. In Berlin angekommen avancierte er kurzzeitig zu einer Mediensensation und wurde zu einem wichtigen Symbol für die Jüdische Gemeinde Berlins, da er eines der wenigen jüdischen Kinder aus Berlin war, die den Holocaust überlebt hatten. Anke Kalkbrenner verdeutlichte mit ihrer Darstellung, wie die Geschichte von Peter (Dany) Dattel nicht nur individuelles Überleben, sondern auch die kollektive Hoffnung und den Neuanfang nach dem Holocaust symbolisiert.

Sarah Grandke (Regensburg) widmete sich in ihrem Vortrag “Controversial and silenced memory? Non-Jewish Displaced Persons in Flossenbürg and Ebensee and their memorials for victims of World War II”. Im ersten Teil ihres Vortrags konzentrierte sie sich auf die Selbstorganisation nicht-jüdischer polnischer und ukrainischer KZ-Überlebender, die in einem DP-Lager auf dem Gelände des ehemaligen KZ Flossenbürg untergebracht waren. Dort errichteten sogenannte „Erinnerungsaktivisten“ mit dem „Tal des Todes“ und einem im Dorf gelegenen KZ-Friedhof erste Erinnerungsorte. Im zweiten Teil ihres Vortrags widmet sich Sarah Grandke ersten polnisch-katholischen und polnisch-jüdischen Gedenkinitiativen am Ort des ehemaligen Außenlagers Ebensee, das zum KZ-Komplex Mauthausen zählte. So unterstützte das 2. Polnische Korps der polnischen Exilarmee nach Kriegsende polnische DPs in Oberösterreich. Sarah Grandke thematisierte ebenfalls die Liga Ukrainischer Politischer Gefangener, die um Anerkennung bemüht war, deren Mitglieder jedoch häufig als Kollaborateure wahrgenommen wurden. Sie arbeitete die Spannungen zwischen nicht-jüdischen polnischen DPs und der lokalen Bevölkerung heraus und zeigte eindrucksvoll, wie diese DPs durch ihre Erinnerungsarbeit und ihren Widerstand gegen die erzwungene Repatriierung einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung und Bewahrung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus leisteten.

Maik Ullmann (Braunschweig) warf in seinem Vortrag „Die unvergessenen Lager. Schriftliche Erinnerungsakte von KZ-Überlebenden des Neuengammer Außenlagersystems in den 1960er Jahren“ einen frischen Blick auf das Narrativ der „vergessenen KZs“. Dazu wertete er verschiedene Erinnerungsberichte von Neuengamme-Überlebenden, die durch den Generalsekretär der Amicale Internationale KZ Neuengamme (AIN), Hans Schwarz, zusammengetragen worden waren, aus. Er kam zu dem Schluss, dass diese Narrative lediglich die Wahrnehmung der deutschen Nachkriegsgesellschaft widerspiegelten, jedoch nicht die der Überlebenden der „vergessenen KZs“. Abschließend regte er zur kritischen Reflexion heutiger Erinnerungspraktiken an und bilanzierte, dass die Stimmen und Erfahrungen der Opfer der „vergessenen KZs“ stärker in den Mittelpunkt gerückt werden sollten, um so eine umfassendere Aufarbeitung zu ermöglichen.

Lara Raabe (Frankfurt am Main) thematisierte in ihrem Vortrag „Die Rolle des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau“ am Beispiel des Prozesses gegen Ernst-August König, ehemaliger Blockführer im sogenannten „Zigeunerlager“ im KZ Auschwitz-Birkenau. Der König-Prozess, von 1987 bis 1991 in Siegen durchgeführt, stellt das erste Verfahren in der Bundesrepublik dar, in dem erstmals Verbrechen an Sinti und Roma im KZ Auschwitz im Mittelpunkt standen und abgeurteilt wurden. Lara Raabe zeigte die Bedeutung des Engagements des Zentralrats, vornehmlich selbst Überlebende der NS-Verbrechen, für die Ermittlungen im Vorfeld sowie das Zustandekommen des Prozesses auf. Als Unterstützer der Nebenklage und der Nebenklagevertretung war er letztendlich auch als Akteur in die Hauptverhandlung eingebunden und trug zu einer umfassenden medialen Präsenz des Verfahrens bei. Der Vortrag verdeutlichte eindrucksvoll, wie das Engagement des Zentralrats ausschlaggebende Anstöße für die juristische Aufarbeitung von NS-Verbrechen an Sinti und Roma lieferte und die öffentliche Wahrnehmung dieser Verfahren prägte.

In einem Abschlusspanel wurden aktuelle Publikationen zur Geschichte der Displaced Persons im München der Nachkriegszeit präsentiert, die im Kontext des Ausstellungsprojekts „München Discplaced“ entstehen und neueste Ergebnisse und Perspektiven der DP-Forschung präsentieren. Im Rahmen dieses Workshops wurden so einerseits neue Schlaglichter auf die Thematik Selbst- und Fremdorganisation geworfen und andererseits Vermittlungsmöglichkeiten für diesen Themenbereich – ob in Ausstellungen oder Publikationen – aufgezeigt.

Anke Stephan (München) stellte in ihrem Vortrag, „Osteuropäisches München. Displaced Persons und Geflüchtete in der Nachkriegszeit“ den gleichnamigen Sammelband vor, der sich mit der Geschichte Münchens als „Auffangbecken für jüdische und nichtjüdische Geflüchtete aus dem östlichen Europa“ beschäftigt. Nach dem Einmarsch der US-Army befanden sich etwa 100.000 DPs in München, was einem Anteil von 20-25 Prozent an der Stadtbevölkerung entsprach. Sie betonte insbesondere, dass die Vorstellung, die DPs hätten eine klar abgegrenzte Gemeinschaft in München gebildet, kritisch hinterfragt werden müsse. Vor allem im kulturellen Bereich zeigten sie ein bemerkenswertes Engagement. In fünf thematischen Schwerpunkten werden verschiedene Aspekte der DP-Geschichte, die teils Forschungsdesiderate darstellen, beleuchtet, und so letztlich neue Impulse für die wissenschaftliche Auseinandersetzung geliefert.

Karolin Novinšćak Kölker (München) rückte in ihrem Vortrag „München Displaced. Heimatlos nach 1945“ die gleichnamige Ausstellung, an der sie als Kuratorin mitwirkte sowie den entstehenden Ausstellungskatalog in den Fokus. Dabei diskutierte sie Chancen und Herausforderungen der Ausstellbarkeit dieses Themenkomplexes und führte exemplarisch in Grundüberlegungen zur Ausstellungskonzeption ein. Ausgehend vom geographischen Ort „München“ verfolgte die Ausstellung einen biografischen Ansatz, um so Einzelschicksale Betroffener sichtbar bzw. hörbar zu machen. Karolin Novinšćak Kölker lieferte mit ihrem Vortrag Impulse, wie dieses komplexe und bislang nur marginal bearbeitete Thema kuratorisch aufgegriffen werden kann, um so einen breiten gesellschaftlichen Dialog über Migration und Heimatlosigkeit anzuregen.

Insgesamt lieferte der Workshop „Nach dem Überleben“ durch Einblicke in aktuelle Forschungen sowie vergleichende Perspektiven einen umfassenden Überblick und regte aufgrund der thematischen Komplexität, die in den einzelnen Vorträgen aufgezeigt wurde, Diskussionen an, die nützliche Impulse für weitere Forschungen bieten.

Konferenzübersicht

Gabriele Hammermann (Dachau): Begrüßung

Christoph Thonfeld (Dachau) / Esther Lindenlauf (Dachau): Projektvorstellung

Daniel Schuch (Jena): Zwischen Tatortbegehung und „Pilgerfahrt“: Gruppenreisen von NS-Überlebenden in der Nachkriegszeit

Sebastian Schönemann (Hadamar): Frühe Suche und Dokumentation durch Überlebende (1945-1947). Das International Information Office Dachau im Vergleich

Andre Scharf (Dachau): „Eine scharfe Waffe in den Händen gegen alle (…) die (…) behaupten unser Leiden (…) sei erdichtet.“ – Die Geschichte der Schreibstubenkartei des KZ Dachau 1935-2024

Anke Kalbrenner (Berlin / Wuppertal): Die Rückkehr des Auschwitz-Maskottchens – Das Kind Peter (Dany) Dattel und seine symbolische Bedeutung für die Jüdische Gemeinde Berlin

Sarah Grandke (Regensburg): Controversial and silenced memory? Non-Jewish Displaced Persons in Flossenbürg and Ebensee and their memorials for victims of World War II

Maik Ullmann (Braunschweig): Die unvergessenen Lager. Schriftliche Erinnerungsakte von KZ-Überlebenden des Neuengammer Außenlagersystems in den 1960er Jahren

Lara Raabe (Frankfurt am Main): Die Rolle des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma bei der juristischen Auseinandersetzung mit den Verbrechen an Sinti und Roma in Auschwitz-Birkenau

Anke Stephan (München): Osteuropäisches München. Displaced Persons und Geflüchtete in der Nachkriegszeit

Karolina Novinšćak Kölker (München): München Displaced. Heimatlos nach 1945

Teilnehmende bei ihren Vorträgen © KZ-Gedenkstätte Dachau